ログ監視とか複数サーバーで同時に作業を行うことが多い方に・・・

Poderosaというターミナルアプリケーション(Windows用)で複数のサーバーに一気につないじゃう(そして必要であればコマンドも複数発行しちゃう!)方法を教えます。

Poderosaの詳細は下記より

Terminal Emulator Poderosa

※ただし、上記は開発が終了しておりますのでアプリケーション本体は下記からダウンロードしてください。

Poderosa Project on sourceforge ※sourceforgeにて開発が再開したそうです。

ちなみに動作確認は4.3.5b にて行いました。

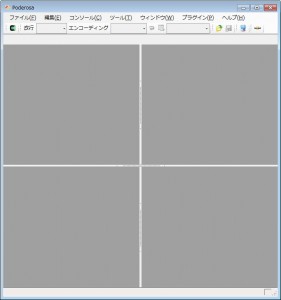

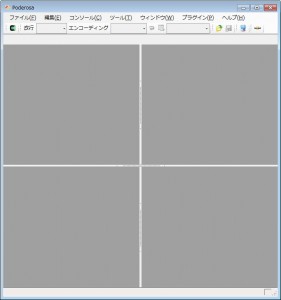

まずはどんなことになるのか画像にてご紹介します!

—- やり方はここから —-

まずはPoderosa本体を起動します。

Poderosaは画面を分割出来てすごく便利なので、例えばこのように4分割も出来ますし

縦に6分割とかも出来ます!超便利!

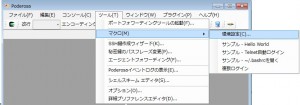

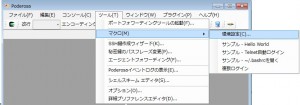

後にご紹介するスクリプトをファイルにしたものをマクロとしてPoderosaに登録します。

マクロファイルの配置はPoderosaのインストールフォルダ内のMacroフォルダでいいと思います。

メニューから[ツール]→[マクロ]→[環境設定] をクリックします。

初めて登録する場合は画面の「新規」ボタンを押して

「タイトル」「ファイル」(マクロファイルの指定)、「追加のアセンブリ」(今回不使用)と

「このマクロを実行するときトレースウィンドウを開く」(任意)を設定します。

例では

タイトル「複数ログイン」

ファイル「(Poderosaインストールフォルダ)\Macro\MultiAutoLogin.js」

そして

「このマクロを実行するとき~」でログウィンドウを出すようにしてます。

登録が終わったらメニューから実行します。

[ツール]→[マクロ]→[複数ログイン(※例の場合)]と選択すると実行します。

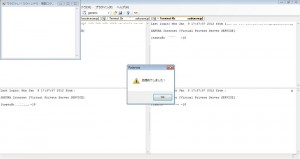

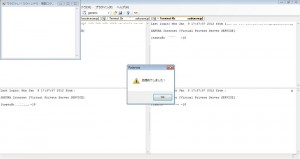

実行結果は・・・こんな感じ

↓↓↓↓

ポコポコっとログイン処理(+コマンド)を行い

処理完了でメッセージ表示します。

※これ、不要かもしれないですね・・・

※不要な方は「env.Util.MessageBox(“処理終了しました!”);」をコメントアウトなり削除なりしてください。

で、そのマクロは下記のソースになります。

このソースをコピペして必要箇所を適宜修正したあと

UTF-8エンコード(bomなし)にてファイル作成します。

ファイル名を「MultiAutoLogin.js」にします。

で、~やり方~の通り設定してみてください。

「ターミナル1」~「ターミナル4」の部分は3まででもいいし逆に8まででもOKです。

増減は配列の数(カギ括弧内の数字)に気をつけてコピペ・削除してください。

[java]

/**

* 複数の接続を一気に行うマクロ

* MultiAutoLogin.js

*/

import Poderosa;

import Poderosa.ConnectionParam;

import Poderosa.Terminal;

import Poderosa.Macro;

var env = new Environment();

// エンコード ※エンコードはすべてUTF8のつもりで書いています。

var ENCODE_TYPE = EncodingType.UTF8;

// 接続先リスト

var hostList = new Array();

// —- ターミナル1 —-

hostList[0] = new Array();

hostList[0][‘host’] = "www.example.ext"; // ドメイン OR IP

hostList[0][‘id’] = "hogeuser"; // ログインアカウント

hostList[0][‘pwd’] = "hogepass"; // ログインパスワード

hostList[0][‘title’] = "Terminal 1"; // タブのタイトル

// 実行コマンドがあれば定義

hostList[0][‘commands’] = new Array(); // コマンド発行の場合必要(任意)

hostList[0][‘commands’][0] = "pwd"; // コマンド1(任意)

hostList[0][‘commands’][1] = "ls -lat"; // コマンド2(任意)

// —- ターミナル2 —-

hostList[1] = new Array();

hostList[1][‘host’] = "www.example1.ext";

hostList[1][‘id’] = "hogeuser";

hostList[1][‘pwd’] = "hogepass";

hostList[1][‘title’] = "Terminal 2";

// 実行コマンドがあれば定義

hostList[1][‘commands’] = new Array();

hostList[1][‘commands’][0] = "cd /var/www/html";

hostList[1][‘commands’][1] = "pwd";

// —- ターミナル3 —-

hostList[2] = new Array();

hostList[2][‘host’] = "www.example2.ext";

hostList[2][‘id’] = "hogeuser";

hostList[2][‘pwd’] = "hogepass";

hostList[2][‘title’] = "Terminal 3";

// 実行コマンドがなければ定義しなくて良い

// hostList[2][‘commands’][0] = "cd /var/www/logs";

// hostList[2][‘commands’][1] = "tail -f error_log";

// —- ターミナル4 —-

hostList[3] = new Array();

hostList[3][‘host’] = "www.example3.ext";

hostList[3][‘id’] = "hogeuser";

hostList[3][‘pwd’] = "hogepass";

hostList[3][‘title’] = "Terminal 4";

// 実行コマンドがなければ定義しなくて良い

// hostList[3][‘commands’][0] = "";

// SSH接続

for (var i = 0; i < hostList.length; i++) { var conn = connect(hostList[i][‘host’], ConnectionMethod.SSH2, 22, ENCODE_TYPE, hostList[i][‘id’], hostList[i][‘pwd’], hostList[i][‘title’]); if (hostList[i][‘commands’]) { if (hostList[i][‘commands’].length > 0) {

for (var j = 0; j < hostList[i][‘commands’].length; j ++) {

sendln(hostList[i][‘commands’][j], conn);

}

}

}

}

env.Util.MessageBox("処理終了しました!");

// SSH接続

function connect(host, method, port, encoding, id, password, title) {

var param = new SSHTerminalParam(method, host, id, password);

param.Caption = title+"["+host+"]";

param.Port = port;

param.Encoding = encoding;

var connection = env.Connections.Open(param);

return connection;

}

function sendln(s, connection) {

connection.TransmitLn(s);

}

[/java]

※このソースはもともとPoderosaインストールフォルダのMacroのSampleにあったソースを参考にして組み立てました。

※ソース内にもありますがUTF8ではないサーバーが含まれる場合はエンコードも条件として追加すればOKです。(’title’同様にすればいいはず・・・)

※ちょっとコマンド実行できない場合があります。プロンプト待って実行という風に改造できればいいんですが・・・

この記事で「助かった~!」という方がいらっしゃいましたら幸いです。